教学之外,老师们都去哪儿了?

2025-11-12 09:48

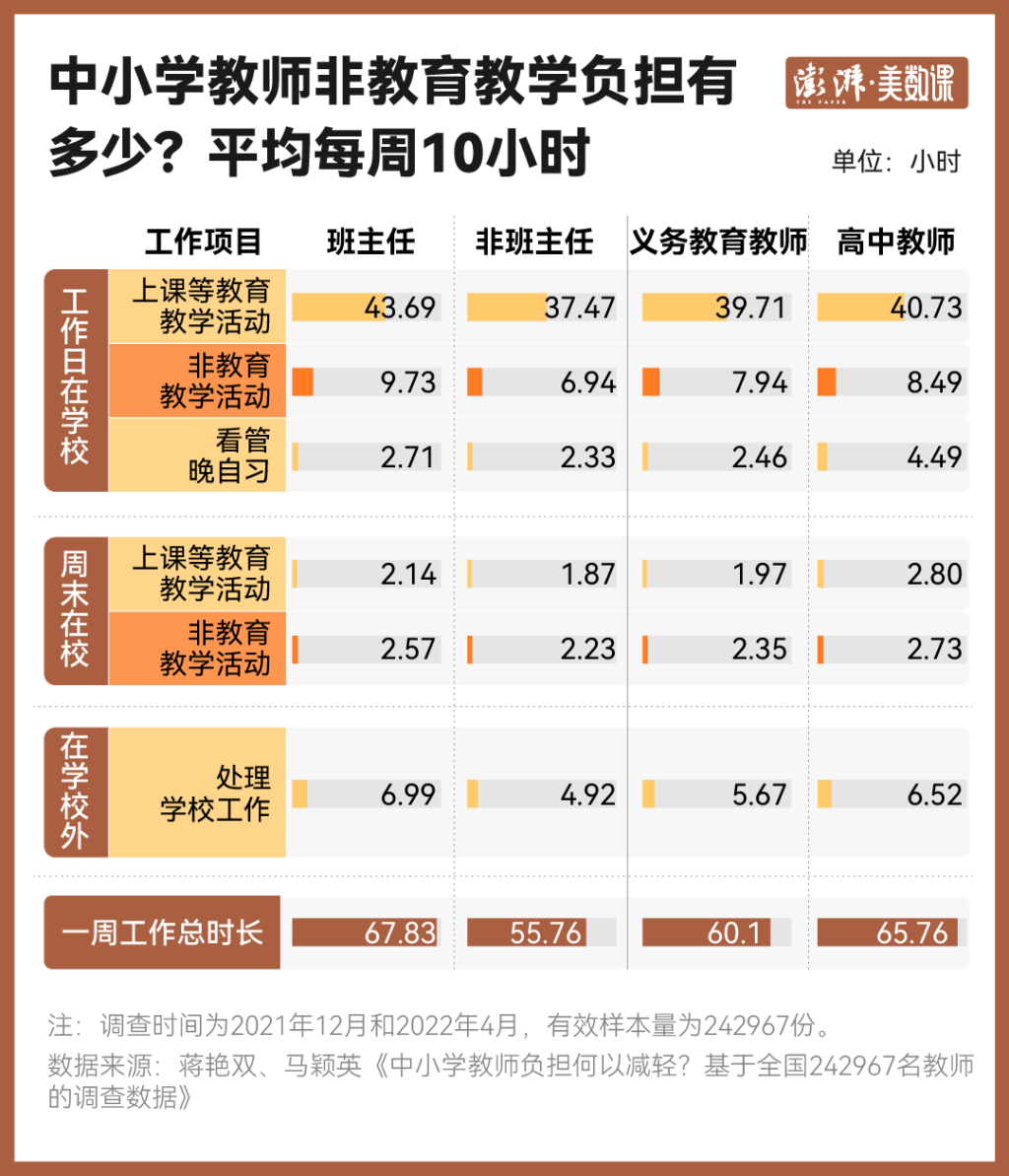

本报记者 陈良贤 王亚赛 近日,教育部印发《关于进一步减轻中小学教师非教育性教学负担若干措施的通知》(以下简称《通知》),从规范监督、检查和评价对象、优化社会活动进入校园“白名单”制度、流式数据填报、校后完善等方面。从服务保障等方面通过八项措施,系统调整,深化中小学教师减负工作,让校长以办学为主,教师以教人为主,真正把时间和精力落实到立德树人的首要责任上。 《中小学教师的非教育教学负担有多重?基于24万余名小学的调查数据》北京师范大学中国教育与社会发展研究院助理研究员江燕双等人对全国中学教师进行调查发现,义务教育阶段教师每周用于非教育性教学活动的时间为10.29小时,高中教师达到11.22小时。如果是负责班级管理的班主任,一周的教学总工作时间较长,平均为12.30小时。该研究发表在《小学》第4期。中小学教师平均每周花在非学术性教学活动上的时间达10小时的原因在于,近年来教师的角色悄然发生了变化。他们不仅要开展教书育人的工作,还要承担监督、评价等许多非教学活动。这也是很多老师感到不知所措的主要原因之一掌舵。在该报报道的《课外服务与教师负担调查》中,中国教育研究院职业与继续教育研究所副研究员尹玉辉等人通过问卷调查发现,“教师负担过重的主要原因是教师职责界限不清,上面有上千名教师,下面有一个膝盖。”2022年,国务院教育指导委员会办公室发布了《关于教师课外服务与教师负担的通知》。禁止在学校布置“公开晋升”、“考核”、“晋升”等与教育教学无关的强制性任务,要求各地遏制学校形式主义转移之势。还透露,部分学校的教师被集体分配,犹如“增粉”。针对此类问题,教育部此次发布的8项措施中,是否分配工作超出教师职责范围是审查的重要内容

除了规范涉及学校和教师的检查、评价、考核名单管理外,《通知》还提到要完善进入校园的社会活动白名单制度。具体来说,省级校园“白名单”总数通常控制在10项以内,并动态更新并公开接受社会监督。原则上,未列入“白名单”的物品不得进入,每所学校每学期的校园活动不超过6次。同时,不得要求教师进行巡河、护林、街头执勤、城市节庆、展览等非教育性教学活动。

一直关注教学的北京师范大学教师教育研究中心副主任宋皮从2007年开始关注教育问题,他在接受《三联生活周刊》采访时指出,他的团队从2019年开始关注到不少中小学教师提到的负担和压力过大。这种压力并不是来自于之前的“升学压力”,而是更多地集中在一些非教学工作上。除了参加各种“校园”活动外,他们还收集各种家长信息、签到、投票等。

姜艳双等人的研究显示,“教师普遍参加各种不必要的‘校园’活动”,参与率超过10%的“校园”活动有13个。

为什么教师在不同的活动中常常成为“目标”?一位当地政府领导曾向宋伟解释:“如果你上街组织活动,真的没有人来。但如果你把工作留在当地的学校,让老师发资料的话。”对学生来说,成千上万的学生背后会有成千上万的家长,很容易组织起来,扩大影响力。”

《通知》提出完善社会事务进校园白名单制度,也是为了规范各类活动“进校园”和特殊教育的时间和频次。教育部教师司负责人在回答记者有关《通知》的提问时提到,为构建资源管理体系,减轻教师负担,《通知》在总结以往经验的基础上,重点转变机制和总量管理,如推进事前分析、变事后纠正为事前预防。

本期编辑谭星返回搜狐查看更多

本报记者 陈良贤 王亚赛 近日,教育部印发《关于进一步减轻中小学教师非教育性教学负担若干措施的通知》(以下简称《通知》),从规范监督、检查和评价对象、优化社会活动进入校园“白名单”制度、流式数据填报、校后完善等方面。从服务保障等方面通过八项措施,系统调整,深化中小学教师减负工作,让校长以办学为主,教师以教人为主,真正把时间和精力落实到立德树人的首要责任上。 《中小学教师的非教育教学负担有多重?基于24万余名小学的调查数据》北京师范大学中国教育与社会发展研究院助理研究员江燕双等人对全国中学教师进行调查发现,义务教育阶段教师每周用于非教育性教学活动的时间为10.29小时,高中教师达到11.22小时。如果是负责班级管理的班主任,一周的教学总工作时间较长,平均为12.30小时。该研究发表在《小学》第4期。中小学教师平均每周花在非学术性教学活动上的时间达10小时的原因在于,近年来教师的角色悄然发生了变化。他们不仅要开展教书育人的工作,还要承担监督、评价等许多非教学活动。这也是很多老师感到不知所措的主要原因之一掌舵。在该报报道的《课外服务与教师负担调查》中,中国教育研究院职业与继续教育研究所副研究员尹玉辉等人通过问卷调查发现,“教师负担过重的主要原因是教师职责界限不清,上面有上千名教师,下面有一个膝盖。”2022年,国务院教育指导委员会办公室发布了《关于教师课外服务与教师负担的通知》。禁止在学校布置“公开晋升”、“考核”、“晋升”等与教育教学无关的强制性任务,要求各地遏制学校形式主义转移之势。还透露,部分学校的教师被集体分配,犹如“增粉”。针对此类问题,教育部此次发布的8项措施中,是否分配工作超出教师职责范围是审查的重要内容

除了规范涉及学校和教师的检查、评价、考核名单管理外,《通知》还提到要完善进入校园的社会活动白名单制度。具体来说,省级校园“白名单”总数通常控制在10项以内,并动态更新并公开接受社会监督。原则上,未列入“白名单”的物品不得进入,每所学校每学期的校园活动不超过6次。同时,不得要求教师进行巡河、护林、街头执勤、城市节庆、展览等非教育性教学活动。

一直关注教学的北京师范大学教师教育研究中心副主任宋皮从2007年开始关注教育问题,他在接受《三联生活周刊》采访时指出,他的团队从2019年开始关注到不少中小学教师提到的负担和压力过大。这种压力并不是来自于之前的“升学压力”,而是更多地集中在一些非教学工作上。除了参加各种“校园”活动外,他们还收集各种家长信息、签到、投票等。

姜艳双等人的研究显示,“教师普遍参加各种不必要的‘校园’活动”,参与率超过10%的“校园”活动有13个。

为什么教师在不同的活动中常常成为“目标”?一位当地政府领导曾向宋伟解释:“如果你上街组织活动,真的没有人来。但如果你把工作留在当地的学校,让老师发资料的话。”对学生来说,成千上万的学生背后会有成千上万的家长,很容易组织起来,扩大影响力。”

《通知》提出完善社会事务进校园白名单制度,也是为了规范各类活动“进校园”和特殊教育的时间和频次。教育部教师司负责人在回答记者有关《通知》的提问时提到,为构建资源管理体系,减轻教师负担,《通知》在总结以往经验的基础上,重点转变机制和总量管理,如推进事前分析、变事后纠正为事前预防。

本期编辑谭星返回搜狐查看更多 相关推荐

Copyright © 2024-2026 985猎奇研究所最新版-今日吃瓜热门盘点-每日吃瓜校园大赛 版权所有

+86-123-4567

+86-123-4567 天朝天堂路99号

天朝天堂路99号